Le logo de McDonald’s se retrouve une nouvelle fois au cœur d’un détournement visuel percutant.

Dans une campagne militante imaginée par le créatif Zed Anwar, l’arche dorée iconique est transformée en trajectoire de missile s’abattant sur une ville en feu, accompagnée du slogan revisité “We’re not lovin’ it”. Une manière brutale de dénoncer l’implication « supposée » de la marque dans le conflit à Gaza.

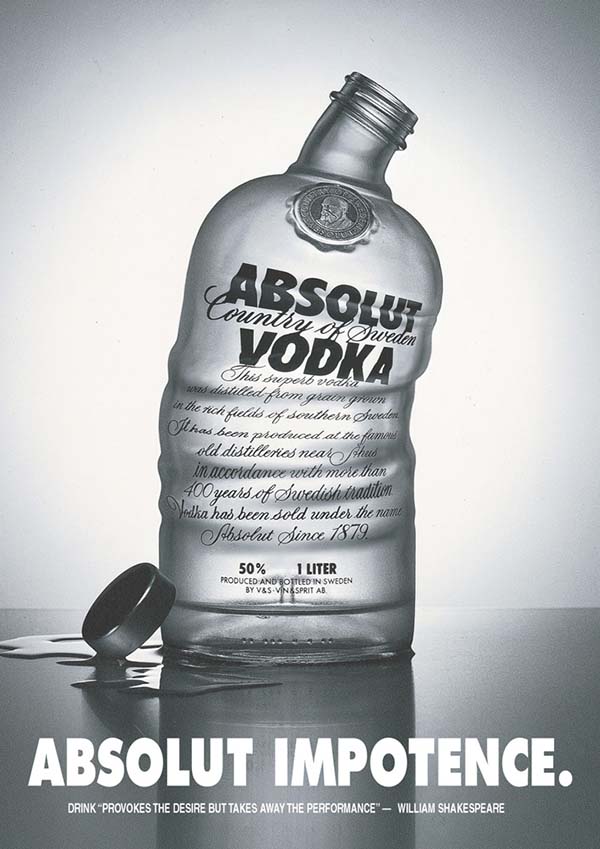

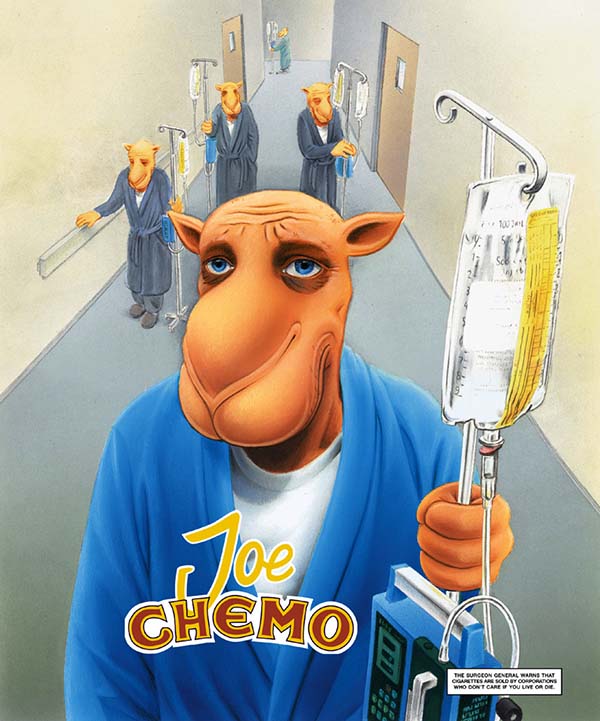

Derrière ce visuel choc, c’est tout un mécanisme de communication contestataire qui se déploie, connu sous le nom de brandjacking ou culture jamming : retourner la puissance symbolique d’un logo mondialement reconnu pour dénoncer, provoquer et frapper les esprits.

Le logo comme arme symbolique

Avec plus de 40 000 restaurants dans le monde, McDonald’s est une des marques les plus reconnaissables de la planète. Ses arches dorées sont immédiatement identifiables, peu importe le contexte. C’est précisément ce qui en fait une cible privilégiée pour les militants : détourner un logo aussi fort, c’est garantir un impact visuel immédiat et une diffusion virale.

Dans ce cas précis, la transformation de l’arche en missile ne laisse aucune place au doute. L’association visuelle est simple, frontale et émotionnellement puissante. Le slogan “We’re not lovin’ it” renforce l’effet en renversant l’un des jingles publicitaires les plus célèbres de l’histoire de la pub.

Ce type de détournement s’inscrit dans une longue tradition de communication contestataire. On se souvient des visuels d’Adbusters dans les années 2000 ou encore des campagnes contre Shell et BP après les marées noires, où les logos étaient retournés contre les entreprises pour illustrer leur responsabilité perçue.

Quand les marques se retrouvent au cœur des conflits

En 2025, les grandes entreprises ne peuvent plus rester à l’écart des débats sociaux et politiques. Que ce soit volontaire ou non, leur image est régulièrement instrumentalisée par des militants. McDonald’s n’y échappe pas : sa présence mondiale, son rôle dans les chaînes d’approvisionnement et son poids culturel en font une cible privilégiée.

LIRE AUSSI : Un hôpital bombardé transformé en campagne contre les violations du droit humanitaire

Ces détournements, qu’ils soient justifiés ou non, traduisent surtout une réalité : les marques sont désormais perçues comme des acteurs politiques. Le silence ou la neutralité sont souvent interprétés comme des prises de position implicites. Résultat : les logos deviennent des symboles de pouvoir, manipulés pour incarner des causes plus larges.

Pour les marques, la difficulté est immense : comment répondre à une attaque visuelle aussi forte sans paraître dans le déni ou dans la défensive ? Très souvent, la stratégie consiste à ignorer la campagne contestataire et à maintenir un discours institutionnel cohérent. Mais l’impact sur l’opinion publique, lui, reste réel.

La viralité comme moteur de la contestation

Cette campagne fonctionne avant tout parce qu’elle est taillée pour l’ère des réseaux sociaux. Un logo simple, un détournement évident, un message clair : les conditions parfaites pour une diffusion massive et des réactions polarisées. Sur X, Instagram ou TikTok, ces images circulent vite et échappent à tout contrôle.

Au-delà du cas McDonald’s, cela illustre un point clé du marketing en 2025 : les marques ne contrôlent plus entièrement leur image. Elles peuvent investir des millions dans des campagnes publicitaires, mais il suffit d’un visuel viral créé par un collectif ou un militant pour que la perception change, au moins temporairement.

C’est là toute la force du brandjacking : une asymétrie de moyens, mais un impact disproportionné. Et c’est aussi un rappel brutal pour les entreprises : un logo n’est pas qu’un signe graphique, c’est un symbole culturel qui peut être retourné à tout moment.

LIRE AUSSI : Greenpeace alerte avec une campagne choc contre son amende de 660 millions