Quand une ONG historique de l’écologie se retrouve sommée de payer 660 millions de dollars pour avoir soutenu une mobilisation pacifique, la question n’est plus seulement juridique, elle est politique.

Greenpeace France, accompagnée par l’agence STRIKE, déploie une campagne visuelle forte pour dénoncer ce qu’elle considère comme une attaque directe contre la liberté d’expression. En cause, une décision de justice américaine qui risque de faire jurisprudence et d’envoyer un signal dangereux à tous ceux qui défendent l’environnement à travers le monde.

Une condamnation massive qui menace la mobilisation citoyenne

Le cœur de cette campagne réside dans une affaire encore peu médiatisée en France mais lourdement symbolique : la plainte d’Energy Transfer, géant pétrolier américain, contre Greenpeace USA et Greenpeace International, à la suite de leur soutien aux mobilisations de Standing Rock en 2016. Ces manifestations s’opposaient à la construction du Dakota Access Pipeline, un projet vivement contesté par les populations autochtones et les activistes climatiques.

Greenpeace est accusée de diffamation et d’incitation à la violence, alors que l’association affirme avoir toujours agi dans un cadre strictement légal et non violent. Cette décision judiciaire, qui réclame plus de 660 millions de dollars de dommages et intérêts, est dénoncée par l’ONG comme une SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), soit une poursuite-bâillon destinée à décourager toute critique envers les industries fossiles. Un phénomène en pleine expansion selon les ONG, notamment en Europe, où la Commission européenne travaille actuellement sur des directives anti-SLAPP.

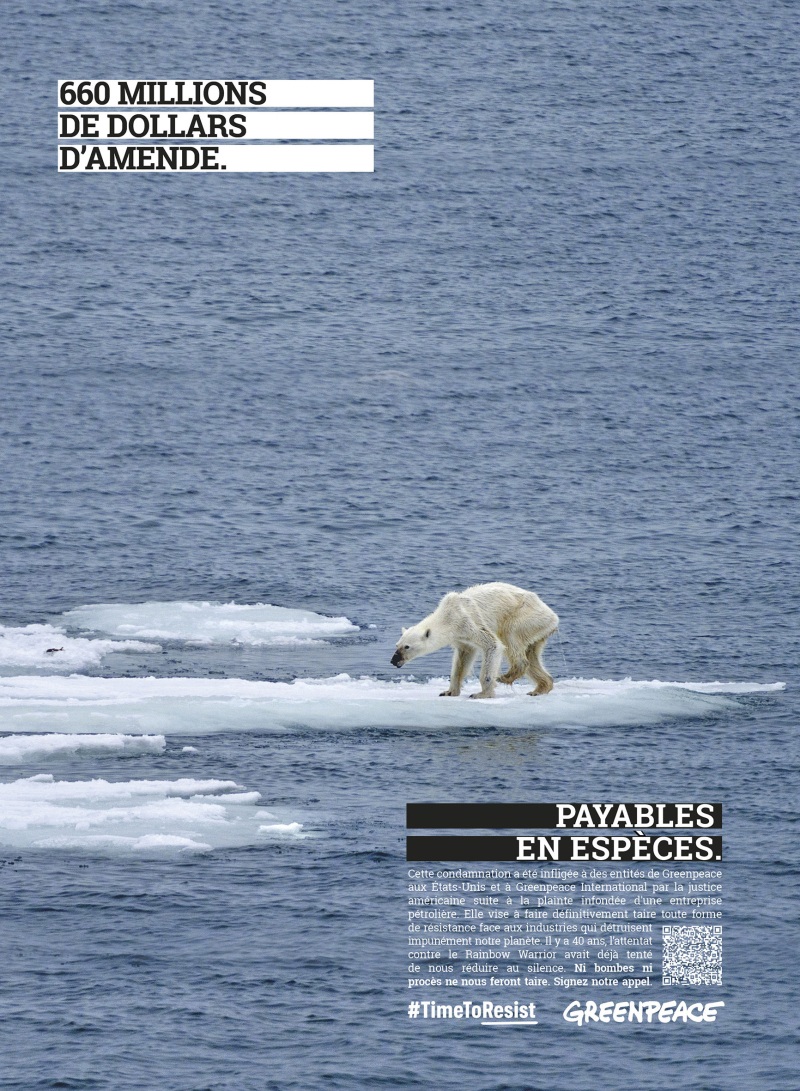

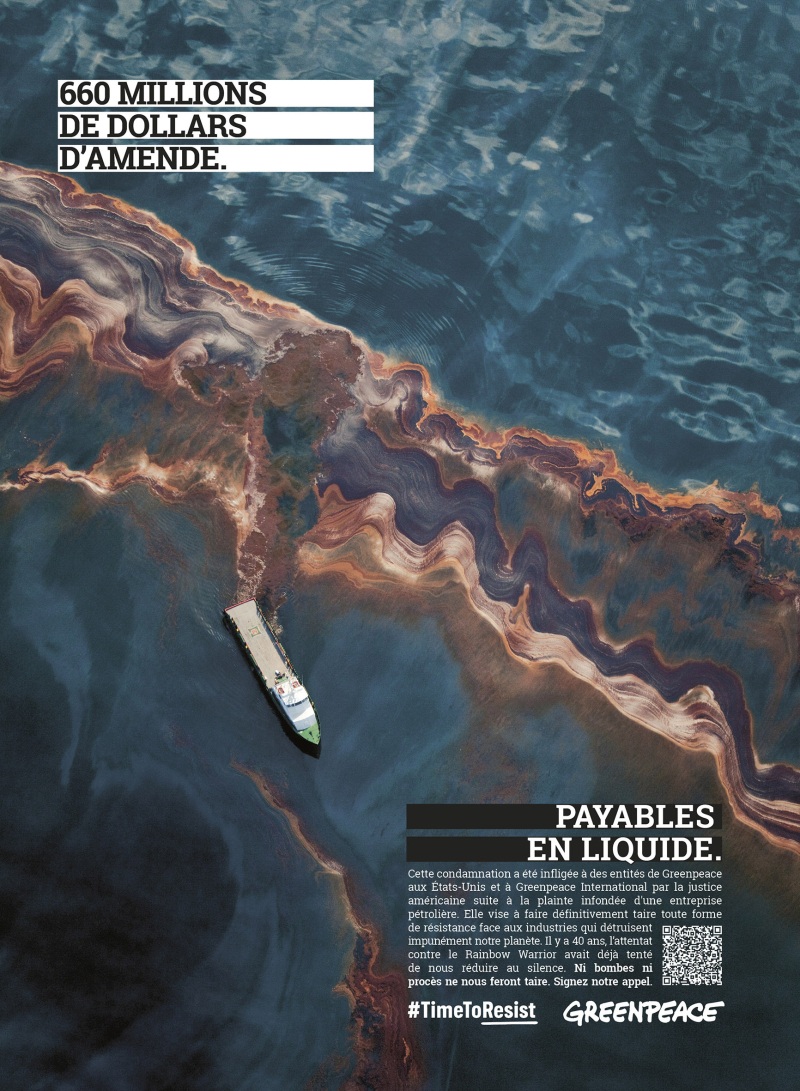

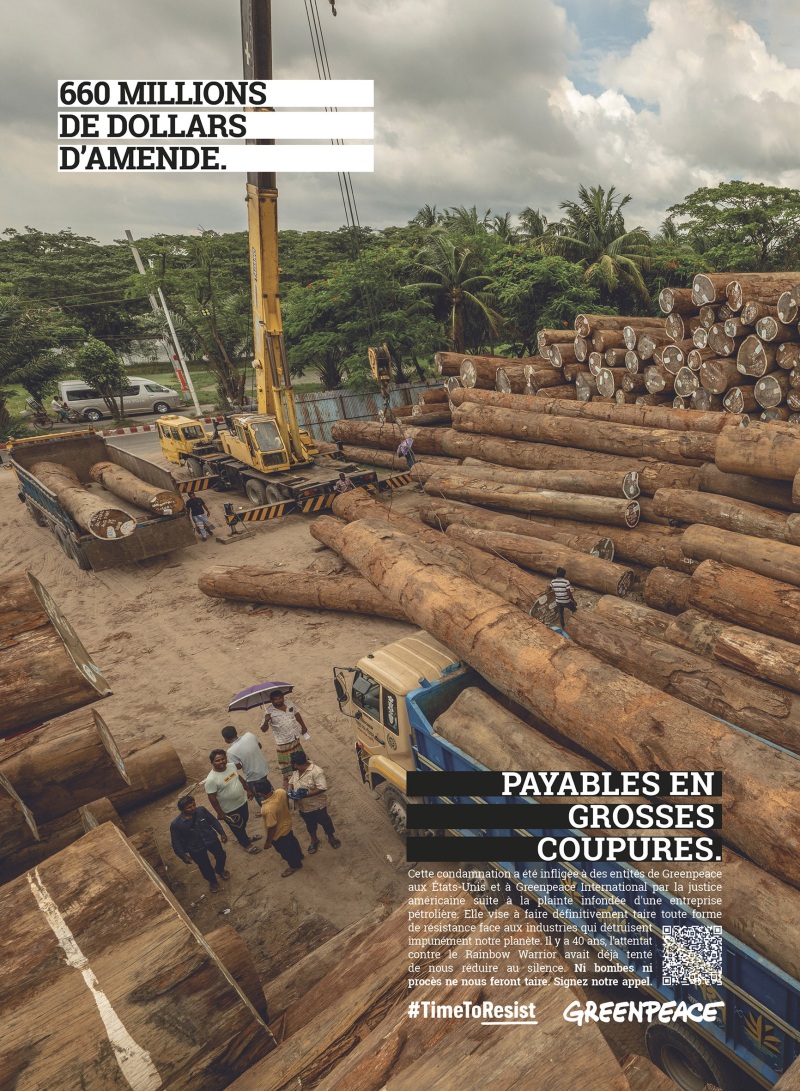

Une campagne visuelle puissante pour illustrer le coût du silence

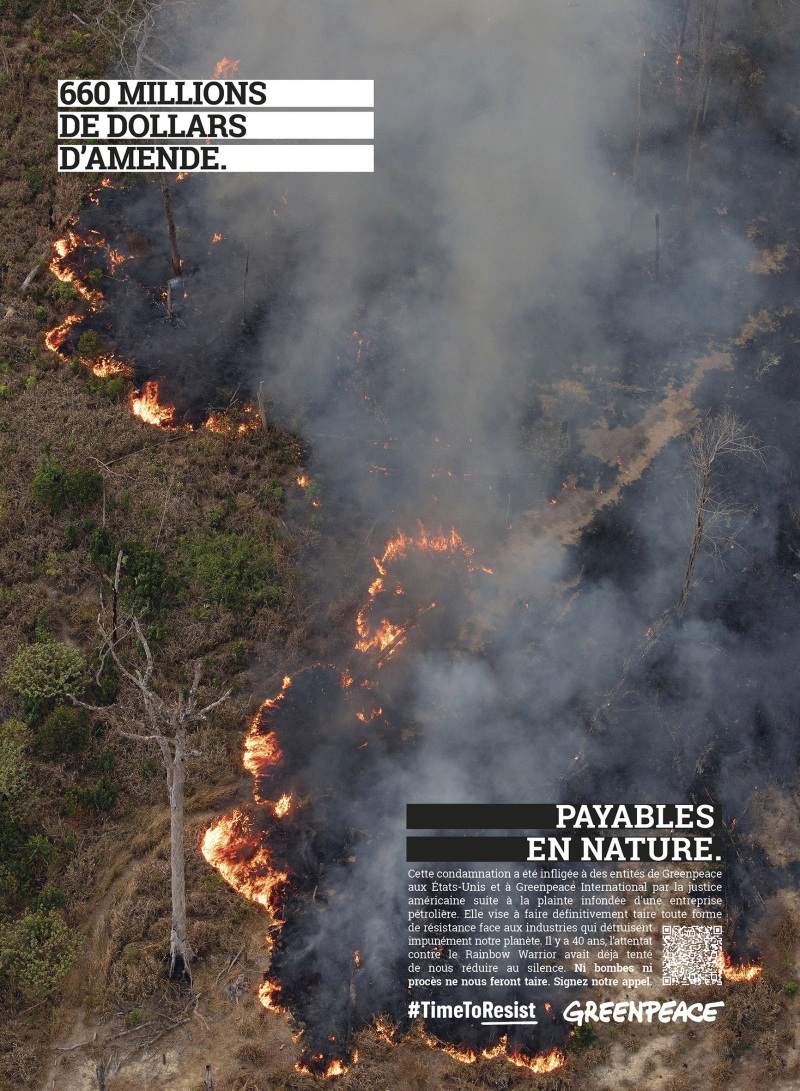

Pour dénoncer cette tentative d’intimidation, Greenpeace France et STRIKE ont misé sur une campagne à la fois simple et puissante. Déployée dans la presse nationale et sur les réseaux sociaux, elle repose sur quatre visuels marquants : une marée noire, un ours polaire sur une banquise fracturée, une forêt en feu et une scène de déforestation. À chaque fois, la même accroche : “660 millions. Qui va payer pour ça ?”

Le message est limpide. Si l’on fait taire les voix qui alertent sur la destruction du vivant, ce ne sont pas les ONG qui en paieront le prix, mais bien la planète, les écosystèmes, et in fine, chacun de nous. Ce glissement du combat juridique vers l’impact écologique renforce la portée du message : ce qui est jugé ici, ce n’est pas seulement Greenpeace, c’est la légitimité de la parole citoyenne face aux puissances économiques.

Un appel à la résistance face à la normalisation des pressions judiciaires

Avec le hashtag #TimeToResist, Greenpeace appelle à une mobilisation plus large que sa propre défense, et à une vigilance accrue face aux mécanismes de musellement de plus en plus courants. Ces dernières années, de nombreuses ONG, journalistes et lanceurs d’alerte ont été visés par des poursuites stratégiques dans plusieurs pays, y compris en Europe. En France, l’affaire Lafarge ou celle de TotalEnergies ont mis en lumière les rapports de force déséquilibrés entre grandes entreprises et société civile.

Dans un contexte où l’inaction climatique devient un enjeu juridique reconnu (comme le montre la récente condamnation de la Suisse par la Cour européenne des droits de l’homme pour inaction face au dérèglement climatique), criminaliser les mobilisations pacifiques revient à freiner le progrès social et environnemental.

Conclusion

En posant cette question simple mais lourde de sens, “660 millions. Qui va payer pour ça ?”, Greenpeace transforme une condamnation absurde en levier de sensibilisation massive. Derrière cette campagne, c’est une alerte claire contre la dérive des démocraties face aux intérêts privés, et un appel à continuer de faire entendre les voix qui dérangent. Parce qu’en 2025, se taire n’est plus une option.